感温光缆VS传统传感器——一场工业监测的技术革命-科兰

当某化工厂储罐区温度升至危险阈值时,两种监测系统给出了截然不同的反应:传统热电偶因电磁干扰显示错误数据,而感温光缆准确锁定泄漏点并触发应急喷淋。这场虚拟演练,揭示了工业监测领域正在发生的技术范式转变。

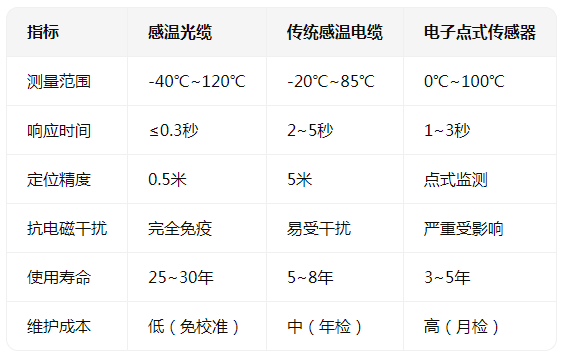

性能对比:数据揭示真相

典型应用场景解析

场景1:轨道交通隧道

上海地铁14号线采用感温光缆监测接触网温度,在2.8公里隧道内实现每米温度实时采集。系统成功预警3起接触网过热事件,较红外摄像头方案成本降低60%,且无需定期清洁镜头。

场景2:新能源电站

青海某光伏电站的感温光缆监测系统,可同时追踪50万块光伏板的温度分布。通过AI算法分析热斑效应,使发电效率提升2.3%,年减少经济损失超百万元。

场景3:数据中心

腾讯天津数据中心部署的分布式光缆系统,以20厘米间距监测机柜进风口温度。当某区域温度异常升至35℃时,系统0.1秒内定位至具体机柜,自动调整制冷系统,PUE值降低0.15。

技术演进路线图

第一代(2000-2010):基于拉曼散射的分布式测温,定位精度1米

第二代(2011-2020):引入光纤光栅技术,实现准分布式监测

第三代(2021-至今):融合AI算法,具备故障预测能力

第四代(展望):量子光纤传感,实现纳米级空间分辨率

产业生态构建

我国已形成"材料-设备-系统"完整产业链:

上游:中天科技等企业掌握特种光纤制备技术

中游:理工光科、亨通光电等开发智能解调设备

下游:国家电网、中石化等建立应用示范基地

据工信部《光纤传感产业发展白皮书》,到2027年,我国感温光缆在工业监测市场的渗透率将达45%,形成千亿级产业集群。

这场由光引发的监测革命,正在重新定义工业安全的标准。当光纤中的光子携带温度信息穿越千米距离,人类对工业世界的感知能力已进入分子级时代。